लिपि

किसी भाषा में व्यक्त वाचिक सामग्री को जिन प्रतीकों के

माध्यम से लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है, उनका समुच्चय लिपि है। उदाहरण-

देवनागरी, रोमन, अरबी/फ़ारसी

आदि।

लिपि का विकास वाचिक रूप

में व्यक्त सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित रखने या एक स्थान से दूसरे स्थान पर

ले जाने के उद्देश्यों से किया गया, क्योंकि वाचिक सामग्री बोलते ही ध्वनि तरंगों के रूप में वायु में विलीन

हो जाती है। मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ लिपि का क्रमिक विकास हुआ है। इसके

प्रमुख रूप इस प्रकार बताए जाते हैं-

·

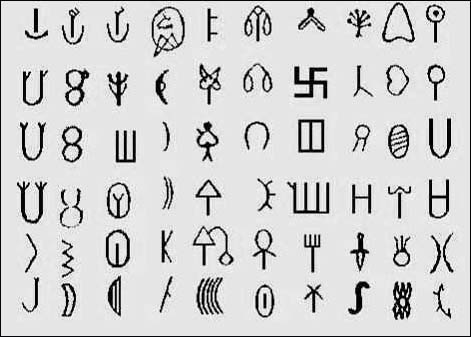

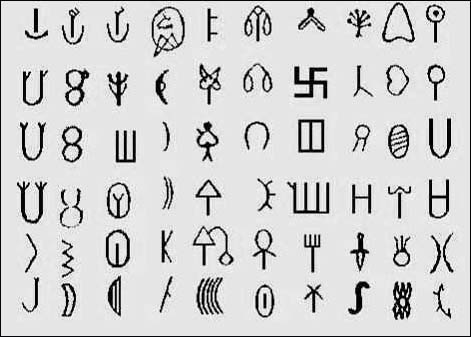

चित्र

लिपि

(https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.crystalinks.com%2Findus.html&psig=AOvVaw0MwZcIXnonavoohoe2aIEb&ust=1581399643884000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDEoLSjxucCFQAAAAAdAAAAABAD)

·

भाव

लिपि

·

सूत्र

लिपि

जैसे- गाँठ बाँधना

जैसे- गाँठ बाँधना

·

ध्वन्यात्मक

लिपि आदि।

लिपि भाषा से निरपेक्ष

होती है। एक लिपि का प्रयोग एक से अधिक भाषाओं के लिए किया जा सकता है, जैसे- देवनागरी लिपि का प्रयोग संस्कृत, हिंदी, मराठी, भोजपुरी, राजस्थानी आदि लगभग सभी आर्यभाषाओं के लिए किया जाता है।

इसी प्रकार एक ही भाषा

की सामग्री एक से अधिक लिपियों में लिखी जा सकती है। उदाहरण के लिए एक ही वाक्य को

देवनागरी और रोमन लिपियों में इस प्रकार लिखा जा सकता है-

देवनागरी रोमन

राम घर जाता है। Ram ghar jata hai.

फॉन्ट

किसी लिपि के सभी

लिपिचिह्नों का मशीन में चित्र और कोड के रूप में संग्रह फॉन्ट है। फॉन्ट की

सहायता से भाषिक सामग्री टंकित की जाती है और टंकित सामग्री पर डिजाइन संबंधी

कार्य (जैसे- बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज बड़ा/छोटा करना, अक्षरों और पंक्तियों के बीच खाली स्थान का निर्धारण आदि) किए जाते हैं।

फॉन्ट में दिए जाने वाले

प्रत्येक लिपि चिह्न के लिए मशीन में एक चित्रात्मक प्रस्तुति निर्धारित की जाती

है, जिसे अक्षराकृति (typeface) कहते हैं। यह प्रयोक्ता (user) को दिखाई पड़ता है।

मशीन के लिए इस अक्षराकृति का एक बाइनरी कोड निर्धारित होता है, जिसके माध्यम से मशीन उसकी पहचान कर पाती है। इसके लिए मेमोरी में स्पेस

की आवश्यकता पड़ती है। इसका प्रथम निर्धारण ASCII द्वारा 7, 8 बिट्स के स्तर पर किया गया। इसमें रोमन लिपि के वर्ण तो आ गए, किंतु अन्य लिपियों के लिए स्थान निर्धारित नहीं हो सका। इस कारण अलग-अलग

देशों ने अपने अलग मानक बनाना आरंभ किया। इससे किसी सामग्री को एक कंप्यूटर से

दूसरे कंप्यूटर तक पहुँचाने में समस्याएँ आने लगीं।

यूनिकोड

फॉन्ट में आने वाली उपर्युक्त

प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए यूनिकोड का विकास किया गया, जिसके 16, 32 और बाद

में 64 बिट्स के संस्करण निर्मित हुए। 64 बिट्स के संस्करण में विश्व की लगभग सभी

महत्वपूर्ण लिपियों के लिपि चिह्नों के लिए स्थान दे पाना संभव हो सका है।

No comments:

Post a Comment