देवनागरी लिपि (Devanagari Script)

देवनागरी लिपि भारतीय उपमहाद्वीप की

सबसे प्रमुख और मानकीकृत लिपियों में से एक है। यह हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली सहित कई भाषाओं की लेखन

लिपि है। इसकी सुंदर संरचना, स्पष्टता और वैज्ञानिक विन्यास के कारण इसे विश्व की सबसे समृद्ध लिपियों में

गिना जाता है।

देवनागरी लिपि का

संक्षिप्त परिचय:

|

पक्ष |

विवरण |

|

लिपि का नाम |

देवनागरी (देव + नागरी = देवों की

नगरी की लिपि) |

|

लेखन दिशा |

बाएँ से दाएँ |

|

लिपि का प्रकार |

वर्णमाला (Abugida) — प्रत्येक

व्यंजन में एक मूल स्वर (अ) निहित होता है |

|

मुख्य भाषाएँ |

हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, सिंधी (भारत में), भोजपुरी, मैथिली आदि |

|

उत्पत्ति |

ब्राह्मी लिपि से (गुप्त और नागरी

लिपियों के माध्यम से) |

|

यूनिकोड सीमा |

U+0900 to

U+097F |

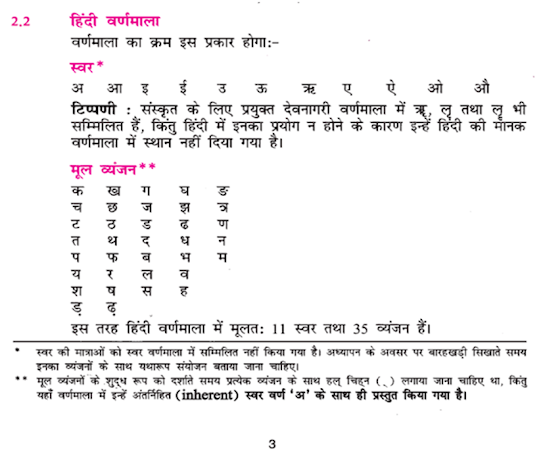

मानक देवनागरी वर्णमाला :

देवनागरी

वर्णमाला में व्यंजनों का वर्गीकरण :

|

वर्ग |

वर्ण |

|

क वर्ग |

क ख ग घ ङ |

|

च वर्ग |

च छ ज झ ञ |

|

ट वर्ग |

ट ठ ड ढ ण |

|

त वर्ग |

त थ द ध न |

|

प वर्ग |

प फ ब भ म |

|

अंतःस्थ |

य र ल व |

|

ऊष्म |

श ष स ह |

देवनागरी लिपि की

विशेषताएँ:

- शिरोरेखा (Headline) – सभी अक्षर ऊपर से एक रेखा से जुड़े रहते हैं।

- ध्वनि-आधारित लिपि – जैसा बोला जाता है, वैसा ही लिखा जाता

है (phonetic system)।

- वैज्ञानिक क्रम – वर्णों को उच्चारण

स्थान और तरीके के अनुसार वर्गीकृत किया गया है।

- संयुक्ताक्षर की समृद्ध परंपरा – एक से अधिक

व्यंजनों को मिलाकर नए संयोजन बनाना।

- डिजिटल मानकीकरण – यूनिकोड के अंतर्गत

पूर्ण रूप से समर्थ।

ब्राह्मी से

देवनागरी का विकास (Development of

Devanagari from Brahmi)

ब्राह्मी से

देवनागरी लिपि का विकास*भारतीय लिपियों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और लंबी

प्रक्रिया रही है। यह विकास लगभग दो सहस्राब्दियों में अनेक चरणों से गुजरा, जिसमें लिपि का रूप, संरचना, लेखन शैली और

सौंदर्यशास्त्र में धीरे-धीरे परिवर्तन होते गए। ब्राह्मी से देवनागरी विकास के

प्रमुख चरण इस प्रकार हैं-

1. ब्राह्मी लिपि (तीसरी शताब्दी ई.पू.)

§

भारत की सबसे पुरानी

प्रमाणिक लिपि।

§

अक्षर अधिकतर कोणीय, सरल और बिना शिरोरेखा के

होते थे।

2. गुप्त लिपि (4–6ठी शताब्दी)

§

ब्राह्मी से अधिक

वक्राकार और कलात्मक।

§

कुछ अक्षरों में गोलाई

आने लगी थी।

§

लेखन में धीरे-धीरे

लचीलापन और सजावट बढ़ी।

3. नागरी लिपि (7वीं–10वीं शताब्दी)

§

गुप्त लिपि से उत्पन्न।

§

शिरोरेखा (मुख्य रेखा)

का प्रयोग आरंभ हुआ।

§

अक्षर अधिक स्थिर, स्पष्ट और सीधा दिखने

लगा।

4. देवनागरी लिपि (11वीं शताब्दी से वर्तमान)

§

पूर्ण रूप से परिपक्व

लिपि, जिसमें शिरोरेखा

स्थाई बन गई।

§

अक्षरों में संतुलन, सुंदरता और पहचान की

सरलता।

§

सभी स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, मात्रा, विराम चिह्नों का

सुनियोजित स्वरूप।

ब्राह्मी भारतीय

लिपियों में परिवर्तन का उदाहरण:

No comments:

Post a Comment